2022年04月08日

今回は植栽についてお話ししたいと思います。

植物で作った庭の外周壁の事を生垣(いけがき)と言います。

この植物は、遠州地方ではお馴染みのマキになります。

とはいえ、いわゆる農家の囲いに植っているイヌマキではなく、ラカンマキという品種になります。

私たちが住んでいる静岡県西部では、前出のイヌマキの生垣が非常に多くありまして、その理由は温暖でありながら冬は強烈な風が吹く当地では、その強烈な冬の風から農作物や住居などを守るために、時には5メートル以上もある高い生垣で敷地を囲うのが一般的でした。

イヌマキは、成長が早く害虫が付きにくく、メンテナンスも容易で、そういった地域の需要にマッチしていたんですね。「ほそば」というイヌマキを呼ぶ方言も存在しています。

今では、逆にその当たり前すぎた風景に田舎の野暮ったさがイメージされてしまって、新しく生垣を植栽する際に、いくら優れた機能面の説明をしても、あまり採用されることは無くなってきたのは選択肢が狭くなってしまって残念ではあります。

T様宅では、元々植っていたラカンマキという葉っぱがイヌマキに比べて小さくて細かい樹種を採用。成長はイヌマキに比べて遅めなのですが、その機能性はイヌマキに劣らず、虫がつきにくくメンテナンスが容易なところはそのままに、成長も遅いので、知らない間に成長して大変なことに!!!という事態も避けられる、とても生垣に適した樹種です。

とはいえ、人気ないんだよなぁ・・・・

こちらの写真は、家の北西角。

元々狭かった上に陽の光も当たらずで、植栽にとってもずいぶん窮屈な思いをさせていた感じでした。

手前に写っているのがアラカシ。奥にヒョロヒョロと今にも倒れそうな幹が見えるのがナンテンです。

え!?ナンテンってもっと小さいんじゃないの?

いえいえ、これは葉っぱにトゲの無い普通のナンテンでして、放っておくとグングン背丈を伸ばしていきます。

幸か不幸か、せっかく大きなナンテンに成長しているので、ここは少し遊んでみたいと思います。

屋根に突き刺さるようになっていたナンテンを強制的に陽の当たる軒の外へ誘導します。

隣のカシも、無くなってしまった生垣に変わって目隠し機能を果たせるように、剪定技術を駆使して目隠しの樹木に矯正していきます。

造園工事から2年。カシにしっかり葉が乗ってきました。

これで少しすかし剪定を行っても大丈夫でしょう。

ナンテンは相変わらずグワンと大きなカーブを描いて、異質な空間を作っています。密かに、お気に入りです(笑)

残念ながらナンテンは、根本から別の芽が育ってきたら、この大きな湾曲した幹はお役御免になるかもしれません。

それは、その時の庭の用途によって変わってくるのかもしれませんね。

用途を見越して成長の方向性を変えたり、成長した結果を活かして用途を考えたり、地域に根ざしたものを選択したり。

庭づくりは、そういった植物との長い付き合いを見据えて作るものなのだなと感じます。

---

私たち舩越造園は、浜松市内で庭リフォームを主に手掛けています。

創業60年余り積み上げてきた実績・経験とノウハウを強みに、新築案件には無いそれぞれのご家庭の問題点やお困りごとなどを解決します。

お問い合わせはこちらのリンクからフォームでお願いします。

入力が面倒くさいという方は電話でのご連絡でも大丈夫です。(担当者が不在の場合もございます。ご了承ください。)

2022年03月21日

今回から新たな作庭案件のご紹介に移りたいと思います。

お施主様敷地の隣接地が売りに出されるにあたり、拡張して買い取ることになったというのが話の経緯です。

以前の状態であれば、生垣が植えてあってそれで精一杯のスペースだったのですが、今回かなり広くスペースが取れたので、子供が遊べるようにオープンスペースとしては残しつつ、庭としての鑑賞に耐えられるものをというリクエストでした。

細長くかなりの距離があります。

家の中で生活しながら見える範囲と、窓際に立って外を見たときに見える範囲、そして庭に降り立った後、その全ての場面で庭木や庭石が機能するようなものと配置を考えなければいけません。

悩みましたが、楽しい作業でした。

手始めに、既存の庭木と新たに拡張したスペースとの仕切りをどうするか問題。

幸い、お客様が庭石を建築会社様の土場にストックしてくれてあったので、その中から土留めと庭石として使えるものをピックアップし、縁石風に据え付けました。

天端も出ていますし、きれいに既存庭と新スペースとを分けることができたのではないかと思います。

この庭のポイントとなる飛石の据付です。

既存の庭石を最大限利用することが条件の一つなので、飛石に使えそうな石をピックアップしてまずは並べてみました。

小さな石を2つくっつけて一つの飛石にする技法は、割と昔からある技法なのですが、今現在ではなかなか使うことのない技法です。

飛石を担当したK君も、庭づくりの魅力を随分感じ取ったのではないかと思います。

とはいえ、なかなかあることじゃない仕事なので、先輩の指導を受けながら何とか飛石を打ったというのが実情です・・・でも良いリズムで打てたと思います。

あらかじめ作成した図面に則って、期待値をクリアできると踏んだ庭石(景石)は先に据えておきます。

樹木の根元に下草と庭石があって、それで初めて座りのいい庭になります。

樹木、低木、下草、景石。

これらのバランスの事を「勢い」と言います。

それぞれの物質が放っている力の方向性。ベクトルが複雑に行き来し、最終的に安定した状態が良い庭ということになります。

こちらはまた次回、進捗ご報告ということになります。

---

私たち舩越造園は、浜松市内で庭リフォームを主に手掛けています。

創業60年余り積み上げてきた実績・経験とノウハウを強みに、新築案件には無いそれぞれのご家庭の問題点やお困りごとなどを解決します。

お問い合わせはこちらのリンクからフォームでお願いします。

入力が面倒くさいという方は電話でのご連絡でも大丈夫です。(担当者が不在の場合もございます。ご了承ください。)

2022年03月14日

いよいよ仕上げの植栽工事と砂利敷きです。

植栽には大きく2つの側面があって(庭そのものにも言える事ですが)それは絶対にどの植栽にも当てはまる事でして、1つは「見るための側面」と「使うための側面」になります。

どちらか一方に振り切ってしまうということはほとんどなく、どの植栽も多少なりとも「見る側面」や「使う側面」を有しています。「見る一辺倒」や「使うことが100%」という場合はほとんど無いと思っていただいて良いかと思います。

このリュウノヒゲは地面にボリュームを出して濃い緑を見せることで庭の築山と砂利敷きの境界線を緩衝させる役割を担っているので、そういった意味では見る側面ですが、ボリュームのある築山を急角度で表現するために雨や水やりで土が流れてしまわないための土面保護という使う側面も有しています。

他の小さな植栽も同様です。

土の流失を防ぐ側面と、シンボルツリーに対して根本を賑やかに彩ったり四季折々の花や葉っぱなどの表情を、私たち庭の鑑賞者に見せるという側面を有しています。

逆を言えば、「見る側面」にも「使う側面」にもあまりパッとしたものを感じないなぁ・・・と思ってしまう植栽があったら、それは庭の構成にとって不要である可能性もありますので、一旦よく考えてみるのも良いかと思います。

最後の仕上げ、デザイナーAのたっての希望もあり、異なる種類の砂利を敷き均して庭に変化をつける試みです。どうかなぁ・・・と伝えたのですが、たっての希望とお施主様の許可もあって、GOサインを出しました。こうしてみると、悪くないのかなと感じます。

あまり庭に出ない想定ということと、小さなお子様や大きな犬などがいない前提ですので、活動的なステージにいらっしゃるご家庭にはあまりお勧めしませんが、砂利敷きが広いなと思ったら、一考の余地はあると思います。

庭全体の写真をご紹介して、M様坪庭の改修工事は終わりとさせていただきます。

坪庭スペースは、とかく忘れられがちなエリアであり、ちょっと油断すると物置になっていたり「邪魔だなぁ」と思いながら生活していたり、住人にも庭にも不幸なことになってしまいます。

それを防ぐには、やはり植栽の力を借りるのが良いかと思います。

庭には四季の変化があります。石や下草の安心感もあります。

人は視界に入っている風景の4分の1程度が植物の緑だと心が落ち着くという研究もあります。

日々の生活の中に、ふと、季節の花が咲いていて、それを喜べる自分がいる。

坪庭は、日々の忙しさに追われる自分をちょっと振り返る良い機会をくれると感じています。

---

私たち舩越造園は、浜松市内で庭リフォームを主に手掛けています。

創業60年余り積み上げてきた実績・経験とノウハウを強みに、新築案件には無いそれぞれのご家庭の問題点やお困りごとなどを解決します。

お問い合わせはこちらのリンクからフォームでお願いします。

入力が面倒くさいという方は電話でのご連絡でも大丈夫です。(担当者が不在の場合もございます。ご了承ください。)

2022年02月25日

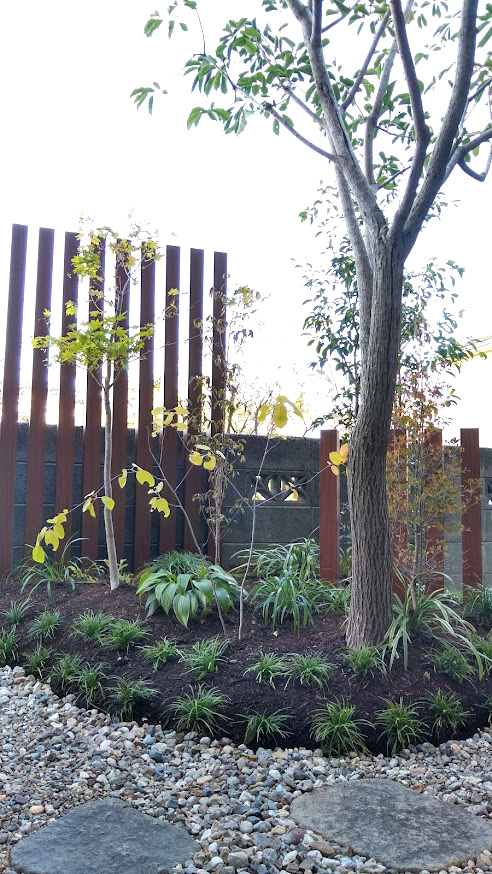

今回は数少ない外構工事。

アルミ擬木の埋け込み作業です。

最近はアルミへのラッピング技術もメーカー各社しのぎを削って向上を計っていて、鑑賞に耐えうる製品がとても多くなってきました。

コチラのメーカーは大手のメーカーなのですが、とてもいい感じです。

本物の枕木や木柱には当然見えないけれど、アルミ製品としての擬木の良さが出ていると思います。

アルミ擬木の持ち味は当たり前ですが不自然なまでの直線。

このピシッとした直線を活かすには、連続した擬木の埋け込みがとても有効です。

何本か整然と並べて埋けることで、製品の持っている勢い(その物質が放っているパワーやベクトル)をうまく調整することができます。

一本では弱々しい、直線が強いので勢いが完全に定まってしまうところを、何本か並べることで、勢いを発するというより受ける要素も高まっています。

今後、個性的な植栽を増やしていく場合は、このような人工的なものがあると庭に整理がつくので、草花の更新をしていくときにやりやすいのでは無いかと思います。

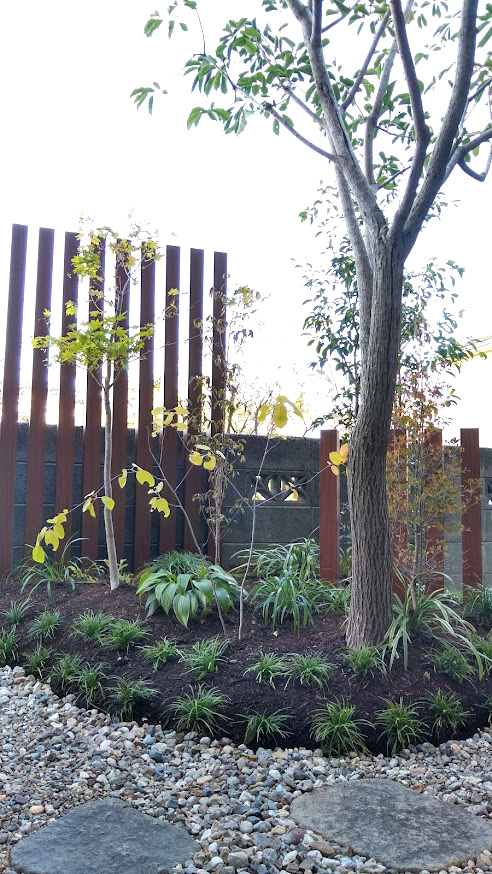

実際に植栽まで入った感じはこうなります。

結構目立って見えていた擬木が、ずいぶん馴染んでいると思います。

植栽が成長してサイズアップしてくれば、もっと庭との一体感が進むと思います。

これからが楽しみですね。

防草シートの施工です。

今回は上に砂利を敷くので、あまり力んで高級な防草シートにせずに、汎用タイプのシートを採用しました。

とはいっても、織ってある格安のシートではなく、不織布ですので、草がシートを突き破って生えてくるというシチュエーションはないと思います。

庭の隅々までしっかりと。

かなり完璧を目指す時は、シートの一番端の部分を構造物に接着したりすることもあります。これを行うと、草が生えてくる余地が全くなくなるのでもう一段防草効果が高まります。ただ、接着効果も相当なものになりますので、建物の基礎などに接着すると、いざ剥がす際には綺麗に剥がれなかったりすると思うので、注意が必要です。

築山(盛り土)と防草シートの境目が上手くいかないというご意見もありますが、上手くやる必要はなくて、防草シートを水平に敷いた上に土を被せてしまっても全く問題ありません。

要は、きれいに砂利と土の境目が出来上がって、砂利側からは草が生えなければいいのです。

築山から草が生えるのは、自然の摂理ですので、こちらはどうしようもありません。

タマリュウマットやリュウノヒゲなどを使って土留めをします。

京都のお庭のように苔を使えればいいのですが、ここは遠州の空っ風吹き荒ぶ浜松ですので、苔をどうにかしようという非常に成功率が低く経費が嵩んでしまう手法は、なかなか取れません。

落ち着いた雰囲気を醸し出せるグランドカバーは常にアンテナを張って探し続けなければいけませんね。

今回は、糊の効いたマルチングを実施しました。植栽が何とかなる前に雨で築山の土が流失してしまって、庭が台無しになるのを防ぎます。

今回の築山は角度も急なので、なおさら必要でした。

次回は、いよいよ植栽の仕上げ作業についてお話ししたいと思います。

---

私たち舩越造園は、浜松市内で庭リフォームを主に手掛けています。

創業60年余り積み上げてきた実績・経験とノウハウを強みに、新築案件には無いそれぞれのご家庭の問題点やお困りごとなどを解決します。

お問い合わせはこちらのリンクからフォームでお願いします。

入力が面倒くさいという方は電話でのご連絡でも大丈夫です。(担当者が不在の場合もございます。ご了承ください。)

2022年02月18日

いよいよ現場作業に移っていきます。

メインツリーになるマユミの周辺に植えてあった下草等は一旦取り除いて作業がしやすいようにします。お客様が不要だとおっしゃられた植栽は処分しますが、ここはできるだけ再利用を心がけたいものです。

元々あった飛石を再利用です。

しっかり据え付けてしまう前に一旦飛石を仮に置いてみて配置を確認します。

石と石の連携が上手くいっていると力加減が程よい流れるような飛石の配置になりますので、ここはベテラン職人の腕の見せ所になります。

少し大きめの庭石は、チェーンブロックを使って据え付けます。

仮想通貨ではありませんよ!鎖をカラカラ回すことでクレーンが上下する昔ながらの道具です。

トラックにクレーンが付いて気軽に重量物を釣り上げられる世の中になっても、狭小地ではまだまだチェーンブロックが大活躍です。

力仕事は若手の領域。

皆、庭屋さんの伝統作業ですから前のめりに作業します。

逆にこういう面白い現場でチンタラやっていたら・・・私は優しいので怒ったりはしませんが、庭作りのチャンスは自ら気がつくまでは、2度と回ってこないでしょう。それだけ、取り組み姿勢が成長に大きく影響する業務です。

庭づくりの天敵は雨です・・・

この時は雨が多くて泣かされました。

できることだけでも進めようと思っても、少し作業を行うと、もうこんな感じです。

現場もきれいになりませんし、施工を止めて我慢しなければいけない時間も必要だったりします。

実際、このまま作業を進めても逆に現場を汚してしまったりして、きれいにする時間を無駄に取られたり、ただ歩いているだけの動線を無意味に汚したり、全くいい事はありませんね・・・でも、いちるの望みをかけて、現場作業に入ったりしちゃうんですよね。反省です。

なんだかんだ、ありましたが何とか石の据え付けは完了です。

大きく現場の流れや方向性が変わる可能性があるのは、ここまでです。

次は防草シートや砂利、植栽などに進んでいきます。

私たち舩越造園は、浜松市内で庭リフォームを主に手掛けています。

創業60年余り積み上げてきた実績・経験とノウハウを強みに、新築案件には無いそれぞれのご家庭の問題点やお困りごとなどを解決します。

お問い合わせはこちらのリンクからフォームでお願いします。

入力が面倒くさいという方は電話でのご連絡でも大丈夫です。(担当者が不在の場合もございます。ご了承ください。)